五十年的生活在一天之内被迫画上句号。约旦河谷南部的贝都因村庄拉斯·艾因·奥贾,正在经历它的消失时刻。55岁的马哈茂德·伊沙克一边拆解自家房屋,一边准备带着家人离开这片他生活了一辈子的土地。这是这个地区最后一个仍然存在的贝都因社区,全村约135户人家。

马哈茂德·伊沙克看着家人收拾行李准备离开家园,不禁潸然泪下

以色列定居者牧羊人,由一辆白色卡车护送,车上还有以色列士兵

当家人把床垫、冰箱、面粉袋和衣物装上卡车时,一名戴着面罩的以色列士兵护送着一名以色列定居者少年牧羊人走过村道。少年骑着驴拍照、比出胜利手势,仿佛在庆祝。拉斯·艾因·奥贾的清空行动已经开始,定居者和支持他们的人公开现身。

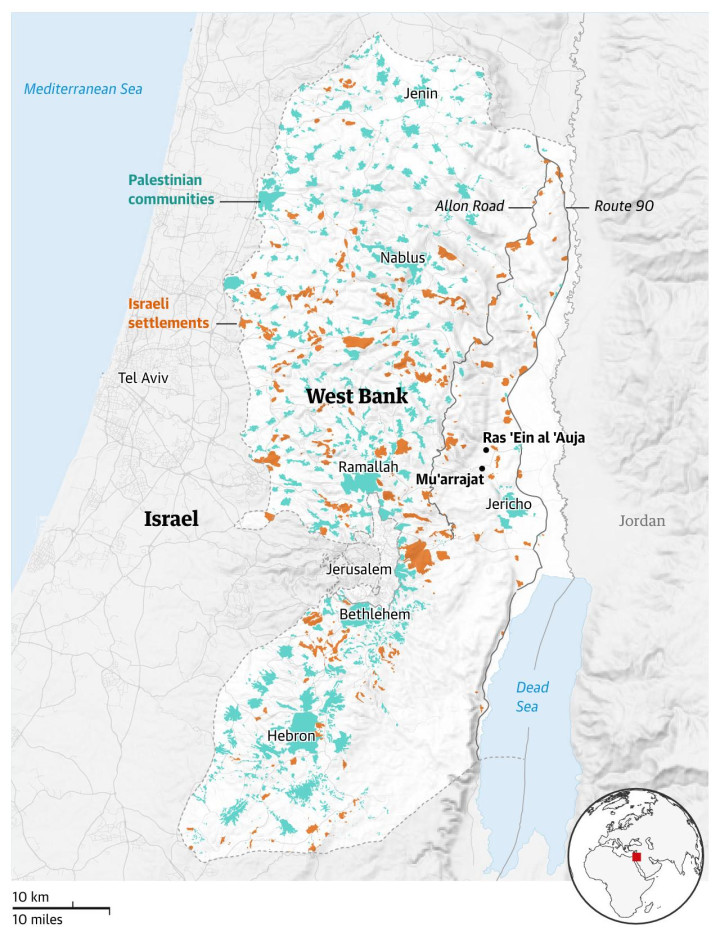

这个村庄曾是该地区规模最大、最稳定的社区。到今年年初,它也成为约旦河谷这一带唯一尚未被迫迁走的村庄。此前数年,一系列持续升级的定居者暴力行为,包括纵火、成规模盗窃、殴打、恐吓和破坏财产,迫使周边村落相继撤离。附近的穆阿拉贾特村在去年7月被清空后,这里成了最后的孤岛。

据以色列定居点问题研究机构Kerem Navot创始人德罗尔·埃特克斯介绍,以色列定居者如今在该地区实际控制超过250平方公里土地,十年前这里仍主要由贝都因人放牧。这些土地被国际社会视为未来巴勒斯坦国家的一部分,但当地巴勒斯坦人已被系统性挤出。

伊沙克回忆,家族世代生活在这里,能远望约旦河和群山,夜晚的沙漠星空清晰可见。如今,他的家族与其他贝都因家庭一样,成为1948年被迫离开内盖夫地区的难民后代,再次面临流离失所。贫困、孤立、政治影响力微弱,使他们更容易成为目标。

推动他们离开的行动在加沙战争前就已启动,战争爆发后明显加速。以色列人权组织B’Tselem国际主任萨丽特·米凯利指出,定居者领导层认为这是扩大清空巴勒斯坦人土地的“窗口期”,且这一过程得到以色列政府的全面配合。目标并不局限于个别村庄,而是整个约旦河谷乃至西岸的开放地带。

执行这一行动的核心力量来自分布在山坡上的放牧前哨点。通过牲畜占地、骚扰、隔离巴勒斯坦社区,比正式建设定居点更快、更便宜。许多执行者是十几岁的少年,包括被国家项目送往前哨点的“问题青少年”。在定居者社交群组中,这些“山顶青年”被公开称为驱逐行动的关键力量。

尽管方式原始,但行动背后并非无组织。这些年轻定居者享有近乎完全的豁免权,获得国家资金、政治支持和装备。极右翼财政部长斯莫特里赫等政客,曾在公开场合向他们分发设备。与此同时,安全部队多次逮捕巴勒斯坦人和以色列和平活动人士,却对定居者暴力置之不理,甚至在部分情况下予以配合。

巴勒斯坦人准备离开他们在约旦河谷的家园

去年,法院曾下令军方协助被赶出穆阿拉贾特村的居民返回。士兵只短暂停留数小时,随后撤离,定居者立即再次驱逐居民。这一模式在拉斯·艾因·奥贾反复出现。

自2023年10月以来,两年内已有超过1000名巴勒斯坦人在西岸被以色列士兵或定居者杀害,其中五分之一是儿童,至今无人因这些死亡被定罪。去年,一名美国公民被定居者殴打致死,引发美国参议员公开警告,称巴勒斯坦人的生命缺乏任何问责机制。

今年年初,暴力达到临界点。定居者铲毁通往部分房屋的土路,在村内设立临时前哨,夜间切断电线、破坏水箱,闯入有妇女和儿童熟睡的房间。1月初,26户、120多人决定撤离,留下的家庭随即暴露在更高风险之下。

搬家卡车的费用高达1800谢克尔,对当地家庭而言是一笔巨款。许多人甚至不知道能去哪里。仍留下来的居民坦言,他们不是出于希望,而是无路可退。

在拉斯艾因奥贾,暴力事件已经对许多巴勒斯坦家庭造成了极大的影响,达到了临界点

驱逐行动不仅是极端定居者的行为。吞并约旦河谷在以色列政治中由来已久,跨越党派。1967年后,工党政治人物伊加尔·阿隆提出保留约旦河谷作为安全缓冲区的设想。尽管该方案从未正式通过,但相关道路建设和土地控制,长期延续至今。

如今,从约旦边境的90号公路到贯穿山脊的“阿隆路”,这一带成为定居者放牧前哨最密集、清空效率最高的区域。去年,一名定居者领袖在社交媒体上公开庆祝另一座村庄被摧毁,并将其称为可复制的模板。

在整个西岸,定居者已占据超过18%的未来巴勒斯坦国家指定土地,几乎没有实质性后果。尽管加拿大、法国、英国等国对部分暴力定居者实施制裁并承认巴勒斯坦国,地面上的清空行动仍在加速推进。

米凯利指出,责任人并不隐蔽,从实施暴力的定居者到提供支持和资金的官员都清晰可辨,但国际问责反而比以往任何时候都更遥远。

股票怎么上杠杆提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:实盘配资门户所有内容均由用户发布

- 下一篇:没有了